1. Los sueños del niño bananero

Cruzo la selva vertical del Parque Braulio Carrillo, desde el Valle Central, donde vive el 80 por ciento de la población de Costa Rica, hasta el Caribe pobre y vibrante. La carretera serpentea entre escarpadas laderas verdes. Parece abierta a machete en medio de las montañas donde trepan árboles inmensos y hojas gigantescas, que llaman sombrilla de pobre porque toda una familia se puede refugiar del aguacero debajo de una de estas hojas nervudas y con pelo.

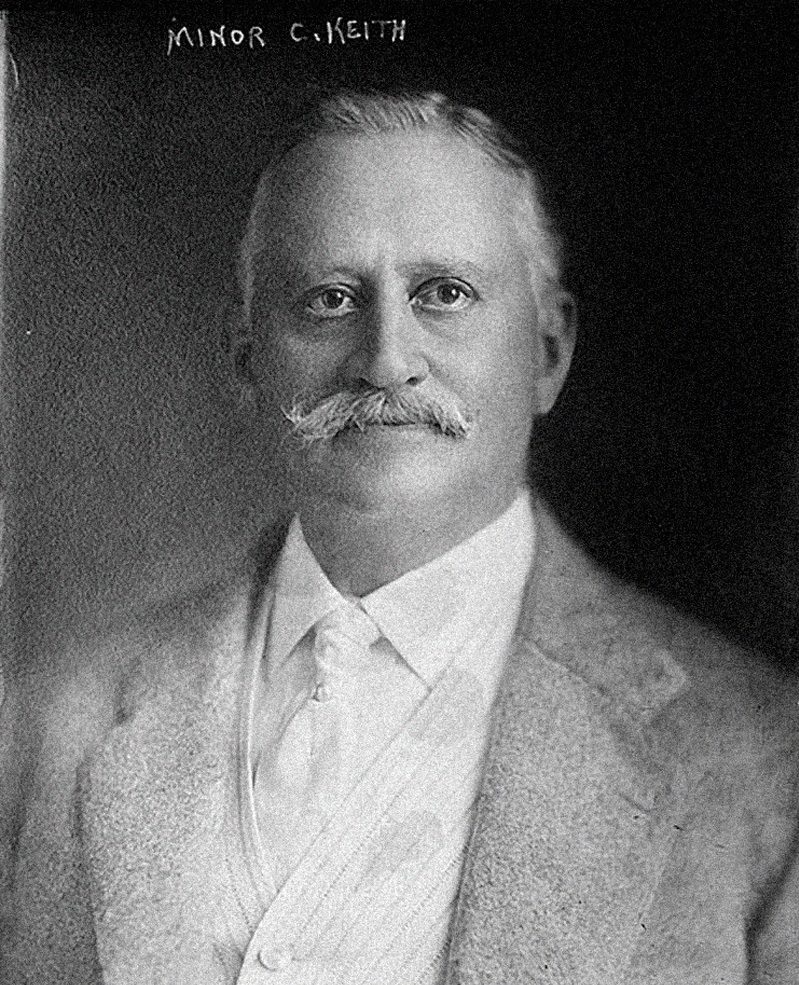

En el siglo XIX el fundador de la República Bananera, Minor Keith, tardó dos décadas en construir un ferrocarril para unir estos dos mundos: el centro del país, el eje de su economía cafetalera, y su lejana costa infestada de malaria y paludismo. Con el ferrocarril, Keith se apropió de las tierras circundantes, plantó bananos (lo que en España se llaman plátanos) e inició la United Fruit Company con el dueño de los barcos y el banquero que se encargó de la distribución. En los ochenta el estado construyó esta carretera y el ferrocarril murió de inanición. Miles de trabajadores, sobre todo negros de Jamaica, habían muerto abriendo montaña y montando sus rieles, y hoy la selva cubre lo que queda de las vías.

De Limón tomo el camino de las playas caribeñas, donde manadas de norteamericanos y europeos viven su sueño rasta y fuman sus porros y se hacen trenzas greñudas en el pelo y se revuelcan riendo en la arena antes de entrar a la vida de verdad. Para los jóvenes negros de la zona la vida de verdad es esta, entre el orgullo de la identidad, la mirada pastosa de la droga y la sonrisa ladeada del turismo.

Camino a Cahuita y Puerto Viejo, los reductos turísticos de carretera ya anuncian el mapa sonoro: cambiaron los viejos casetes por listas digitales, pero siguen repitiendo día tras días los éxitos de siempre de Bob Marley. Con los cansados himnos de la rebelión, llego a un puesto del Ministerio del Ambiente.

En este puesto me espera el guardaparque Henry Rojas. Yo estuve hace 20 años en la inauguración de esta oficina de control forestal. Todo estaba reluciente, los pickups blancos y los uniformes verdes. El caso es que en los años siguientes el ministerio, con un presupuesto cada vez más estrecho, fue dejando a este puesto desprovisto de los recursos básicos para operar.

El día que llegué la escuálida delegación casi no tenían gasolina para salir a atender denuncias. Había visto varias veces a Henry en los noventa, y siempre me llamó la atención lo que le preocupaba el cuidado del ambiente, la degradación social de la zona, la corrupción, la burocracia. Y escribía cuentos para concienciar a los niños sobre el medio ambiente, y poemas para mitigar su pena.

El fundador de la República Bananera, Minor Keith, tardó dos décadas en construir un ferrocarril para unir estos dos mundos: el centro del país y su lejana costa

![]()

Me asomo a la verja, y el paisaje es desolador. Las «oficinas» del puesto siguen siendo un conjunto de containers con escaleras y barandas. Pero están oxidados y despintados. Un grupo de pick-ups abandonados, algunos sin ruedas, madera vieja con musgo, ropa colgada, un par de perros flacos: el Estado ha dejado a sus servidores a enfrentarse al público sin nada, sin apoyo y casi sin funciones.

Henry Rojas y sus compañeros sobreviven en cuartos desangelados, en colchones tirados en los suelos raídos de los containers, comiendo poco y lamentándose de su suerte. Eso sí: el uniforme, el símbolo de una profesión digna de servicio público, lo lavan y planchan con frecuencia. Parecen el último destacamento de un ejército en retirada, los postreros creyentes en una fe —la función pública digna— en la que sus jefes y mandamases dejaron de creer hace tiempo.

Henry me propone salir en seguida. Vamos en mi coche, porque no tiene dinero para la gasolina del suyo. Vamos al Valle de la Estrella, el corazón del mundo bananero en los años cincuenta.

—Yo soy un niño bananero—, me dice Henry, mientras saca el brazo por la ventanilla, para sentir un poco de brisa en el sopor que aletarga esta zona antes de las lluvias de mediodía.

—¿Eras un niño bananero?—, le pregunto.

—No, no era. Soy un niño bananero. De alguna manera, nunca dejamos de serlo. En aquella esquina, doblá para la izquierda, y te voy a llevar al lugar donde supe lo que yo era.

Salimos de la ruta flanqueada de bananales, y subimos por un camino de tierra, arbolado, hasta una loma donde una alambrada nos impide el paso. Nos bajamos del jeep.

«Esta era la Zona Americana del Valle de la Estrella», me dice Henry. «Yo tenía algunos amigos que eran hijos de capataces y técnicos, y veníamos a jugar aquí». Entre los árboles se ven chalets con amplias barandas, techos a dos aguas, sobre pilotes sólidos. La misma arquitectura bananera de Golfito en el Pacífico Sur de Costa Rica, la misma de Sevilla en Honduras, la misma de Ciénaga en el Caribe colombiano. Como los centros comerciales y los barrios privados de hoy, el mundo bananero fue diseñado hasta el último detalle, y muestra una concepción ordenada y escalofriante de las diferencias sociales.

Como se instalaron en plena selva, no en ciudades coloniales, pudieron instalar su plan urbanístico perfecto, su utopía de la desigualdad. En las lomas, con buen aire y buena vista, los espaciosos chalets de la «zona americana»: tan buenos que en todos lados, las elites de hoy se instalaron en esas casas sobre pilotes, con espaciosos corredores y techos altos. En el «barrio civil», las casas humildes robustas y sin adornos de los empleados de confianza, técnicos, latinos instruidos. Y finalmente, «el cuadrante»: los trabajadores, anónimos e intercambiables (en una novela temprana Gabriel García Márquez los llama «la hojarasca»). Allí se apiñaban hombres jóvenes y solteros («baches», por el inglés bachelors) y familias enteras. El calor era espantoso. Las condiciones, durísimas. Para poder dormir sin ser torturados por los alepates y las garrapatas, tenían que poner latas partidas con gasoil debajo de cada pata de sus toscos catres.

—Sólo te das cuenta de que creciste abajo cuando subís a verlo desde arriba, ¿ves?—, dice Henry, y me abarca con la mano callosa el amplio valle de lágrimas que se abre a nuestros pies—. Acá me dí cuenta que había nacido en una plantación, en el enclave bananero. Después yo estudié todo esto en la Universidad de Costa Rica. Pero cada página de la teoría yo la llevaba a mi mundo, este mundo.

—¿Los de arriba y los de abajo?

—Eso es. En el Pacífico no se ve tan claro, porque no hay estas lomas. En Palmar está claro dónde viven los que mandan y dónde viven los que obedecen, pero el paisaje es plano. Acá es…

—…es más clara la metáfora—, le digo.

Mueve la cabeza. Nos quedamos mirando el mar de bananos y las tristes casuchas de Finca 6, donde creció Henry, y sin decir una palabra nos volvemos a meter al carro y emprendemos la marcha hacia el cuadrante.

2. El Imperio de Mamita Yunai se levanta y trastabilla

«Todo en el miserable caserío era monótono y desagradable. Las dos filas de campamentos, una frente a la otra a ambos lados de la línea, exactamente iguales todos: montados sobre basas altas; techados de zinc que chirriaban con el sol y sudaban gotillas heladas en la madrugada; construidos con maderas cresotadas que martirizan el olfato con su olorcillo repugnante, y pintados de amarillo desteñido. Al frente, los sucios corredorcillos en los que colgaban las hamacas de gangoche, lucias y deshilachadas por el uso constante. Arriba, colgando de los largos bejucos, tendido de punta a punta en los corredores, chuicas socios y sudados, casi deshaciéndose. Abajo, infestándolo todo, el suampo verdoso.»

Trabajo extenuante, condiciones difíciles de soportar, paga escasa, un universo de hombres solos, escapados del hambre y hundidos en la soledad compartida. Ese era el mundo de la bananera en la década de 1930 descrito por el zapatero y activista revolucionario Carlos Luís Fallas.

Calufa, el seudónimo con el que quedó en la historia de la literatura costarricense, viajó al sur del Caribe de su país, donde imperaba la bananera con poder absoluto, como dirigente del sindicato comunista, a colaborar en la organización de la gran huelga de 1934. De ahí surgió su gran novela Mamita Yunai (1941). El párrafo precedente muestra el ambiente asfixiante de «la zona» y el vigoroso estilo de Fallas. Mamita Yunai fue elogiada por Neruda, traducida a una decena de lenguas y es hoy lectura obligada en los colegios de Costa Rica.

Yunai es la forma amargamente familiar de referirse a La Compañía: la United Fruit Company (UFCO), la bananera por excelencia, la que dio nombre al concepto y la metáfora de la República Bananera para referirse a los gobiernos centroamericanos que seguían sus dictados. Hasta el lenguaje de «la zona» sigue impregnado del inglés de la bananera: «suampo», el pantano de humedad que cala los huesos, viene de swamp, y la vivienda de los hombres solos al lado de la plantación que describe Calufa se sigue llamando «baches».

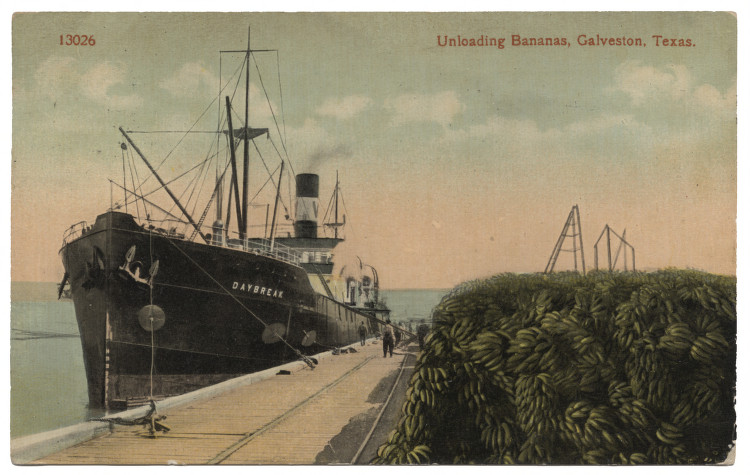

Fundada en 1899 con la fusión de las plantaciones que acompañaron la apertura del ferrocarril desde San José al Caribe con la Boston Fruit Company que exportaba bananos de Jamaica desde 1870, la UFCO se fue haciendo de miles de hectáreas en Costa Rica, Honduras y Panamá, desde los que dominó la política, la economía y la vida social de la región. En la década de 1930, la compañía era dueña de 1,44 millones de hectáreas. Según el antropólogo Philippe Bourgeois, la mayor parte de esta tierra no fue plantada. Era una estrategia para evitar la instalación de competidores.

Durante gran parte del siglo XX, la United Fruit trajo empleos, infraestructura, modestos centros de salud y una mínima estabilidad a un proletariado centroamericano empobrecido hasta la desesperación por sus propias elites criollas.

Su legendaria Gran Flota Blanca de barcos refrigerados llevó millones de bananos a Estados Unidos y Europa, y además participó, según reza en la página web de la compañía, «en las dos Guerras Mundiales, en el derrocamiento en 1954 del gobierno de Guatemala y en la fracasada invasión estadounidense contra Cuba en 1961». Tanto el golpe de Estado contra Jacobo Arbenz promovido por la CIA como el desembarco en Bahía de los Cochinos fueron acciones contra gobiernos que habían limitado o eliminado las inmensas prerrogativas de la Compañía. Nadie se metía impunemente con los intereses de la Yunai.

Pero a partir de los cincuenta, las cosas empezaron a ir mal para la compañía. En 1958 una decisión judicial anti-monopolios en Estados Unidos la obligó a vender buena parte de sus propiedades en Guatemala a la Standard Fruit (ahora Dole), y en 1972 otra sentencia le forzó a vender el resto a Del Monte. En los setenta un escándalo de sobornos en Honduras hizo caer en picada las acciones de la compañía y el presidente se tiró del balcón de su oficina en Nueva York. Y en los noventa, la Unión Europea introdujo un sistema de cuotas y altas tasas para beneficiar la producción bananera de las ex colonias europeas.

Trabajo extenuante, condiciones difíciles de soportar, paga escasa, un universo de hombres solos, escapados del hambre y hundidos en la soledad compartida

Por perder, perdieron hasta el nombre. De United Fruits pasaron a United Brands en 1970, y dos décadas más tarde toda la empresa tomó el nombre de su producto emblema: la banana Chiquita, que partía de un diseño publicitario de 1944 con el dibujo de una briosa bailarina con frutas tropicales en la cabeza llamada Miss Chiquita.

Los noventa fueron malos tiempos para Chiquita, y para el banano latinoamericano en general. Los precios bajaban por el aumento de la oferta y los aranceles europeos reducían aún más los márgenes de ganancia. Chiquita entró en quiebra en 2001.

Hoy sigue manejando una buena parte del mercado bananero. Pero ya no es el imperio que fue. Sus competidores —las multinacionales Dole, Del Monte y Fyffes y muchas empresas locales— le han quitado su lugar de privilegio, ya no controla ni el transporte ni la distribución, y ni siquiera es dueña de la mayoría de las tierras donde cultiva.

La última puntilla vino el año pasado: después de anunciar que se uniría a una de sus competidoras, Fyffes, deshizo intempestivamente el acuerdo y en octubre de 2014 fue comprada por una empresa del Sur: la multinacional brasileña Cutrale-Safra.

![]()

Pero la United Fruit Company sigue viviendo en la memoria del siglo XX: en este rincón del trópico centroamericano sigue latiendo el mundo cerrado, formidable, creado por una compañía que había revolucionado la forma de trabajar la tierra, de tratar a los trabajadores, de construir sus pueblos, edificios y fincas, de publicitar, comercializar y vender su producto. Más que comercializar, debería decir «crear» su producto: el banano casi no existía en el mercado mundial cuando la legendaria UFCO lo lanzó como símbolo de bienestar en Estados Unidos y como blanda arma de conquista de los países de «ahí abajo».

Es fascinante la historia de esta empresa única, desde 1899, año de su creación, hasta la actualidad, cuando con mucho menos poder y con otro nombre sigue cambiando y adaptándose a un mundo globalizado que en muchos sentidos anunció y ayudó a crear.

Esto es lo que creo: que vivimos hoy en una gigantesca República Bananera. Ya no es una multinacional agrícola que controla, da órdenes y cambia gobiernos en pequeños países donde se siembran sus productos: ahora los grandes bancos y las grandes multinacionales de las finanzas, la tecnología, los medicamentos, las armas y la agroquímica tratan a las grandes potencias como amos a sus sirvientes. Ya no es Honduras y Guatemala y Costa Rica. Es Estados Unidos. Es Europa. Es el mundo.

Esto es lo que creo: que vivimos hoy en una gigantesca República Bananera… Ya no es Honduras y Guatemala y Costa Rica. Es Estados Unidos. Es Europa. Es el mundo

Para entender este mundo globalizado, en manos de las grandes corporaciones para las que no existen las fronteras y que hablan sin empacho de su «cultura» empresarial, lo mejor es bucear en lo que fue la pionera, la original, la genuina Primera Multinacional, instigadora de las Repúblicas Bananeras de verdad, las de principios del siglo XX en Centroamérica.

Por eso me dediqué durante cinco años, en viajes, lecturas, entrevistas y horas de escribir y borrar y volver a escribir, a narrar esta historia en el libro que estoy terminando de parir: Crónicas bananeras. El sitio en el que quería centrarme era el país donde la United Fruit nació, donde se hizo grande, donde desarrolló la mayoría de sus inventos: Costa Rica.

3. Los amigos de Henry

Henry Rojas me lleva a hablar con algunos de sus amigos, los trabajadores más veteranos. Salieron a las fincas a las 5 de la mañana, y al mediodía ya se huele en sus casas del cuadrante el sancocho de los frijoles con plátano y se escucha el crepitar de la carne o el pescado para el plato «de casado»: un combinado con arroz blanco, frijoles negros, ensalada con repollo y tomate y algún picadillo.

Como cada día durante nueve meses al año, el mediodía trae la tormenta. Con las primeras gotas y esquivando charcos, llegamos a las casas de los hombres abatidos. Corremos a la puerta José Ángel «Chepe» Matarrita, en medio del aguacero que ya arrecia con viento y hojas voladoras. Nos abre la puerta la esposa. En un sillón de plástico está tumbado el viejo trabajador, con los ojos perdidos en un televisor que parpadea al ritmo de la lluvia.

Las casas son muy modestas pero no les falta lo esencial, y todos nos ofrecen café, frescos, galletas. Estos hombres tienen más de 60 años y siguen levantándose a las 4 de la mañana para trabajar en la bananera.

Cuando le pido a Chepe Matarrita que me cuente su historia, se lanza a un reclamo amargo a la familia de su tío, que lo crió de niño y lo trataba como un esclavo. Como tantos, se escapó a la bananera. Llegó a mediados de los sesenta.

![]()

—¿Y cuál es el trabajo que más hizo para la compañía?—, le pregunto.

—Conchar, cargar, deshijar, deshojar, chapiar, sembrar banano, todo eso. Regar Nemagón, todo eso…

—¿Y lo afectó el Nemagón?—, le pregunto. A la mayoría de los trabajadores bananeros del Caribe este plaguicida, prohibido en Estados Unidos pero que las compañías siguieron usando en su «patio trasero» durante décadas, dejó a miles de hombres estériles. También aumentó mucho la incidencia del cáncer y de las malformaciones de bebés, pero en los juicios no pudieron demostrar que el Nemagón fuera la razón principal de estas tragedias.

—Yo creo que sí. Me hicieron exámenes y salí muerto para tener hijos después de eso—, dice Chepe entre dientes.

Me impresiona la forma en que lo dice: salí muerto para tener hijos.

—¿Y le pagaron algo?

—Me dieron 500.000 pesos (menos de 1.000 dólares).

En este momento se va la luz, se apaga el reggaeton del vecino, y entonces noto lo fuerte que estaba su aparato de música. Con una linterna, Chepe entra a su habitación y nos trae una foto.

—Tenía 18 años, ese soy yo. Llevo más de 50 años trabajando en la bananera. Me dieron pensión por viejo, pero yo padezco de azúcar en la sangre—, me explica, —y tengo que caminar, caminar, y si paro de trabajar me muero ligero.

Como muchos otros trabajadores veteranos, me cuenta que ahora le dan tareas menos duras pero que los jóvenes de ahora no tienen que hacer tanto como ellos en sus tiempos. «En esos años 67, 68, uno conchaba a las 5 de la mañana cuando los zacatales estaban así de grandes, y era duro, porque casi no había ruedines en los cables, y había temporales de de ocho, de quince días que no se veía el sol, se ponía verde, lucia la tierra. Era duro. Dios me cuidó, porque aunque soy así un poco chaparrito, tenía mucha fuerza. Ahora como ya estoy viejo…»

—¿Cuántos años tiene?—, le pregunta Henry.

—Nací en el 42. ¿Cuántos años tengo?—, dice Chepe.

—66 o 67—, digo yo.

Vuelve la luz, y el vecino arrecia con su música. Ahora es pop cristiano, con el volumen más alto todavía.

—Su vecino tiene la música muy fuerte, ¿no?—, le digo, gritando.

—Ya no me meto con la música, ni con la gente. No me peleo. Tampoco bailo ya. Antes iba a las fiestas, ahora ya no.

Se queda inmóvil, como aletargado. Nos despedimos. Henry le explica que habíamos quedado con su vecino Claudio. La esposa de Chepe nos ofrece capas o sombrillas para la lluvia. Les decimos que no, que es cerca, pero en los 30 metros que corremos terminamos empapados.

—

EN LA CABECERA, DETALLE DEL MURAL GLORIOSA VICTORIA, DE DIEGO RIVERA, PINTADO EN 1956 PARA REFLEJAR LA IMPLICACIÓN ESTADOUNIDENSE EN EL DERROCAMIENTO DE JACOBO ARBENZ, PRESIDENTE DE GUATEMALA. EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA EN EL MUSEO PUSHKIN DE MOSCÚ, TRAS PASAR DÉCADAS PERDIDO.