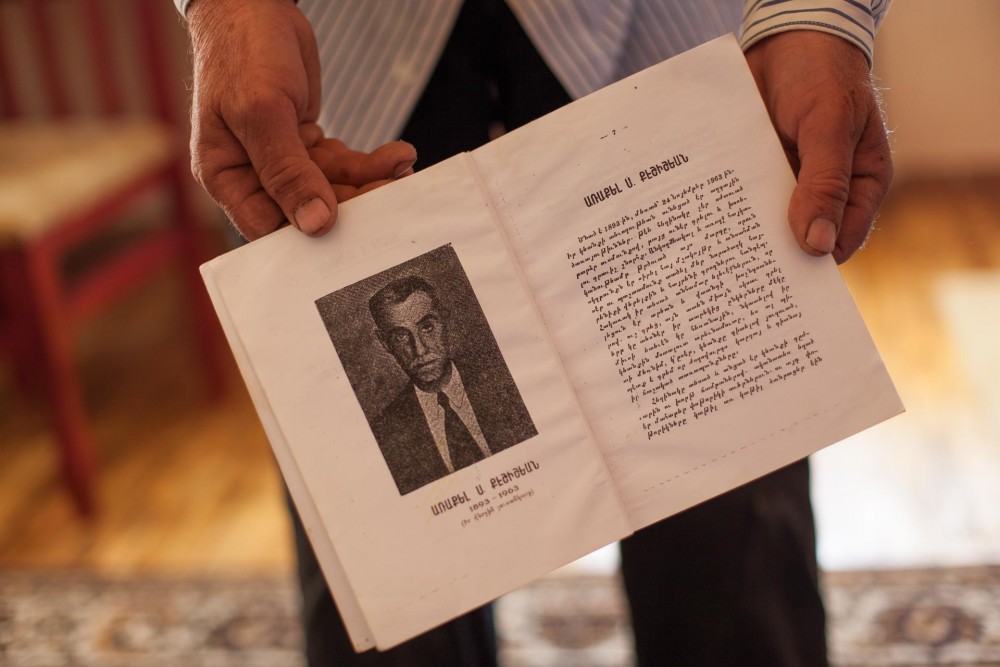

El relato no es un movimiento. No hay estrépito de lanchas, no hay tránsito ni concertinas, no hay principio ni fin. Hay quietud. En la segunda planta del único edificio que bordea el cementerio de Berdzor, Ara Keshishian sostiene un libro con las memorias de su abuelo: «En los países árabes se dice que cada cien años algo malo le ocurre al pueblo armenio». Ara no inclina la voz porque entiende que todo es sabido: lo que le ocurrió al viejo Arrakel fue el primer genocidio del siglo XX. Lo que le ocurre a él es la guerra.

Desde que en 2012 se extendieran los combates en el norte de Siria, diecisiete mil personas han desandado el camino que cien años atrás salvó a sus abuelos armenios. Ninguna de ellas ha podido regresar al punto exacto de partida, pues sus propiedades quedaron en manos de Turquía, pero todas sienten que han vuelto a su patria: su patria es la armenidad. Por eso, poco importa que la mustia y empinada Berdzor no se parezca en nada a la populosa Diyarbakir, ni que Nagorno Karabaj no sea un país reconocido en los mapas, sino un territorio de 140.000 habitantes en continua disputa con Azerbaiyán. Tampoco importa que los que un día poblaron estas tierras y hoy disparan a 80 kilómetros de su nuevo hogar proclamen que ellos, los cerca de 200 refugiados asentados en sus frondosas montañas, constituyen una amenaza para la región. Importa la quietud. La mala quietud

***

Técnicamente, la República de Nagorno Karabaj es un país fantasma, pero a ojos de cualquier visitante resulta tan concreto como un muro. Existe porque existe su bandera, su himno y un pequeño paso fronterizo interrumpido por una docena de vacas magras, junto al frío caudal del río Aghavno. Cincuenta kilómetros más allá, espera Karen Mirzoyan. «Seguro que conocéis el esfuerzo que realiza Azerbaiyán para que no tengamos comunicación con el resto del mundo. Hay una lista negra con todos los extranjeros que nos visitan, pero tranquilos: en la lista también está Montserrat Caballé». Karen se siente cómodo en su papel de anfitrión. Entre cigarro y cigarro, lanza serias proclamas a favor de la paz, traza similitudes entre el euskera y la toponimia local, y recuerda aquella visita que tantos problemas le trajo a la soprano. Sabe que en su reluciente despacho, el de ministro de asuntos exteriores, Nagorno Karabaj es una realidad indiscutible.

Afuera, hay tan poca gente como en la sinuosa carretera que nos ha traído hasta aquí. Stepanakert es una breve ciudad de 50.000 habitantes que se empeña en lucir capitalidad. Sus principales arterias, moteadas por pequeños comercios y algún que otro café de renovados destellos, convergen en la mole parda del Palacio presidencial. Enfrente, una gran escalinata, flanqueada por decenas de estatuas de aire kitsch, funde sus tonos macizos con el conjunto formado por el Estadio nacional y el lujoso Hotel Vallex Garden. Aquí ya se pueden tomar fotos. También se pueden tomar en el mercado central, pero allí cuesta elegir encuadre. Aislado del modesto trajín de las calles adyacentes, el recinto parece dormir el tiempo o la espera. No hay afán ni alharaca entre los sacos de especias y frutos secos, apenas una encajada de manos y un par de dientes de oro ofreciendo oghee, el típico aguardiente de frutas armenio.

Hace veintidós años que Armenia y Azerbaiyán pusieron fin a la guerra que los enfrentó por este territorio, pero aunque ningún paseo lo sugiera, éste sigue siendo un conflicto sin resolver. La mayoría de analistas sitúa su origen en 1921. Ese año, el entonces comisario para las Nacionalidades de la URSS, Josef Stalin, cedió a Azerbaiyán la administración del enclave. Su población, mayoritariamente cristiana y armenia, quedó separada de sus hermanos vecinos. Hasta que la violencia echó a andar. En 1988, el soviet de Nagorno Karabaj votó a favor de su anexión a Armenia. Los pogromos y desplazamientos se sucedieron. Tres años después, las Repúblicas de Armenia y Azerbaiyán declararon su independencia de la URSS y, a rebufo, también lo hizo Nagorno: en un giro estratégico, la escalada bélica, que hasta el alto al fuego de 1994 se cobraría la vida de 30.000 personas, pasaba a plantearse como una lucha de liberación nacional y no como un conflicto territorial entre dos países. Desde entonces, ningún estado en el mundo ha reconocido a la República que surgió de la pólvora, y nada indica que las cosas vayan a cambiar. Para el pueblo armenio, sus montañas representan la última reserva espiritual de su grandeza histórica. Para Azerbaiyán, son, simple y llanamente, tierras usurpadas. Por ellas, siguen muriendo jóvenes de uno y otro bando. En abril de 2016 lo hicieron unos trescientos, aunque no se sabe con toda certeza. Quizás fueron más de mil.

***

Pese a hallarse lejos del frente, también en Berdzor se siente la guerra. Se siente el vacío de los que se fueron. En 1992, la caída de esta pequeña población de mayoría azerí inclinó la balanza del conflicto al permitir la abertura de un corredor entre Stepanakert y la frontera armenia.

Hoy, Berdzor es otro pueblo baldío de la región que recibe a sus visitantes con un gran cartel del guerrillero Monte Melkonian. La casa de los Keshishian está a unos trescientos metros antes del cartel, frente a la tiznada iglesia de Hambardzum. «El gobierno nos la cedió de forma gratuita. Si la conservamos durante diez años será nuestra». El viejo Ara entra y sale de sus cuatro habitaciones arrastrando los pies, ahora con un fajo de facturas en la mano («No importa que seas refugiado, te cortan la luz si a los tres días no pagas»), ahora con una máquina perforadora que acaba de comprar en la capital («Hace seis meses que no tengo trabajo»). Del tercer viaje es del que trae el libro de memorias. En sus páginas se cuenta cómo el joven Thoros, el único superviviente de la familia tras el genocidio armenio (1915-1923), cambió de nombre para honrar la memoria de su hermano menor. También se dice que tras la huida, Arrakel decidió volver a su Dyarbekir natal disfrazado de campesino kurdo; que en 1920 se refugió definitivamente en la ciudad siria de Ras al-Ayn y que allí dio muerte a un sheyk que había secuestrado a una niña armenia. «Mi abuelo vivía bien gracias al cultivo de algodón, pero siempre quiso volver. Decía que aunque le dieran las llaves del paraíso, preferiría volver a su patria. Cuando murió intentamos enterrarlo aquí, pero no pudimos cumplir los trámites que imponía el régimen soviético». También Ara quiso llegar antes. En 2005 ya había comprado un taller donde trabajar, pero la situación económica del país terminó por disuadirlo. Luego vino la guerra. Ras al-Ayn, una ciudad de 50.000 habitantes poblada por sirios, armenios y kurdos, fue destruida en los combates por tomar su control. El 16 de abril de 2013, Ara dejó atrás su ganado, su campo de granadas y la venta de palomas, y tomó el primer vuelo subsidiado por el gobierno de Ereván para repatriar a los sirio-armenios. Luego vino la quietud. Sin suficientes apoyos en la capital armenia, decidió instalarse en Nagorno Karabaj junto a su esposa y sus dos hijos. Allí le prometieron más ayudas. Lo mismo que a Hagop Artin y a Harud Severeglian.

***

«El problema es que Nagorno Karabaj no es un país reconocido. Por eso no llega la ayuda internacional». Lena Halajian también se refugió de la guerra. Llegó a Ereván hace cuatro años y ahora coordina el Centro para la Coordinación de los Asuntos Sirio-armenios, una ONG que canaliza los recursos que el gobierno y otras organizaciones armenias destinan a los desplazados sirios: documentación, cobertura sanitaria, microcréditos…. Según sus datos, de los 15.000 llegados hasta abril de 2015, tres mil siguieron camino hacia otros países europeos. Los que se han quedado intentan salir adelante como pueden. Si tienen suerte, abren pequeños negocios de comida, trabajan de taxistas o se lanzan a la venta ambulante: Ahora son ciudadanos armenios en un país en crisis. Los menos, los más pobres, recorren los 300 kilómetros que les separan de Nagorno Karabaj en busca de tierra. Para el gobierno de Azerbaiyán, los aproximadamente doscientos sirios que se han instalado allí representan una afrenta más: son la prueba de que el enemigo aprovecha la crisis de refugiados para repoblar un territorio que no le pertenece. El ministro Mirzoyan se defiende: «No tenemos una política concreta para alojarlos, porque no queremos cambiar la demografía de la región ni repoblarla artificialmente, pero estamos dispuestos a ayudar a cualquier persona que quiera venir».